Chiesa

La forma della Chiesa

La progettazione dell’opera “Madonna della Grazia” ha rappresentato per noi un viaggio dentro l’enorme patrimonio religioso accumulato dal Medioevo ad oggi e per dirla con il grande architetto Paolo Portoghesi è consistita in un “rapporto continuo con la tradizione filtrato dalla modernità”.

Abbiamo ritenuto di ancorarci alla tradizione perché convinti che essa è la “traduzione della fede di un popolo”, senza inoltre dimenticare che “la memoria è la prima pietra della cultura”. Il primo obiettivo che ci siamo posti è stato quello della forma che doveva avere la nuova Chiesa, considerato che l’architettura moderna ha concepito una grande quantità di forme per le nuove Chiese non sempre adeguatamente giustificate.

Nella Relazione di Progetto presentata al Comune per ottenere il Permesso di Costruire abbiamo precisato: “ Ad un nuovo quartiere ancora in formazione si è ritenuto far corrispondere una nuova forma di Chiesa, semplice nella sua impostazione, ma egualmente ricca di segni e simboli che da sempre hanno accompagnato e caratterizzato la costruzione di edifici sacri”. Tra i simboli che si è voluto fossero più presenti, tre sono maggiormente evidenti e significativi: il quadrato e il cerchio che, pur distinti, tendono continuamente a fondersi, e la Madonna rappresentata nel suo manto avvolgente e come simbolo celeste.

Nel progetto abbiamo ritenuto importante realizzare i due elementi esterni caratteristici della tradizione classica: la torre campanaria e il sagrato con nartece dalla triplice apertura, rispettivamente elemento di richiamo a raccolta della comunità dei fedeli e spazio in cui si verifica la loro prima aggregazione.

Un nartece tripartito suggerisce che dietro ci possa essere una “Basilica”. Infatti la Basilica, tipica dell’architettura religiosa cristiana, è composta generalmente di tre navate (a volte anche di cinque, raramente di sette navate) ciascuna con una porta d’ingresso (6). L’inconveniente che però oggi molti fedeli lamentano riguardo una Chiesa a pianta basilicale a tre navate è quello della scarsa visibilità del presbiterio dalle due navate laterali. Nell’epoca moderna le Chiese hanno, in genere, un unico grande ambiente, come suggerito dal Concilio Vaticano II, per permettere ai fedeli di partecipare alle funzioni religiose avendo tutti la stessa visibilità, proprio come nelle Chiese ad impianto centrale del primo millennio d.C.

Non volevamo perdere il tradizionale impianto a tre navate, con anche il nartece e le tre porte, né fare una basilica; nello stesso tempo, volevamo che i fedeli avessero la massima visibilità del presbiterio, luogo principe del Tempio cristiano dove si svolgono tutti i riti religiosi e, in particolar modo, quello dell’Eucaristia, nonché del fonte battesimale e della zona del coro, cioè volevamo realizzare un’Aula liturgica con impianto centrale.

Per ottenere questo risultato abbiamo pensato di ridurre al minimo indispensabile gli spazi delle due navate laterali, sia in larghezza che in altezza e, contemporaneamente, abbiamo ampliato l’Aula liturgica al massimo consentito dalle strutture portanti e dai parametri CEI, idonea per la popolazione della Parrocchia “Madonna della Grazia”, prevista in aumento nei prossimi anni fino a 10.000 abitanti. A questo punto della progettazione ci siamo posti il quesito su quale dovesse essere la forma della Chiesa che da ora in poi chiameremo Aula liturgica per distinguerla dalla Chiesa feriale, anch’essa presente nel nuovo complesso. Le ricerche effettuate ci hanno convinto che la forma migliore da dare alla nostra opera fosse quella della “Gerusalemme celeste”.

Abbiamo letto e riletto i testi sacri e ciò che ci ha più colpito sono stati i versetti del capitolo ventunesimo dell’Apocalisse di San Giovanni apostolo nella prima traduzione italiana eseguita da Mons. Antonio Martini nella metà dell’Ottocento. I versetti secondo e terzo così parlano: “Ed io Giovanni vidi la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere da Dio dal cielo, messa in ordine come una sposa che si è obbligata per il suo sposo”. “Ed udii una gran voce dal trono che diceva: Ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, e abiterà con essi. Ed essi saran suo popolo, e lo stesso Dio sarà con essi Dio loro”. Nel versetto sedicesimo poi, Dio stesso suggerisce la forma e la misura della nuova Gerusalemme: “E la città è quadrangolare, e la sua lunghezza è uguale alla larghezza”; nel versetto diciottesimo si dice: ”E la sua muraglia era costituita di pietra iaspide” (iaspide è il nome di una pietra durissima, di colore verde e molto brillante, a significare lo splendore e la grande bellezza della divinità, sempre verde ed immutabile).

Così ha preso forma l’Aula liturgica della Madonna della Grazia: un quadrato e ai due lati che partono dall’ingresso abbiamo collocato le due strette navate laterali con funzione

di “deambulatori”, come nelle Chiese a impianto centrale del primo Medioevo. Questa disposizione ci ha permesso anche di ottenere un idoneo percorso per la processione della Via Crucis. Abbiamo studiato la disposizione dei pilastri portanti in modo da ottenere quattordici aperture verso l’Aula liturgica da cui i fedeli possono accedere ed anche possono vedere i quattordici quadri della Via Crucis. In questo modo, poiché non è possibile che tutta l’assemblea segua la processione, i fedeli possono partecipare stando al loro posto.

A questo punto della progettazione abbiamo nuovamente preso spunti dalla Sacra Bibbia. Il Tempio ebraico, da cui molto il cristianesimo ha preso, essenzialmente era composto di tre parti: quella destinata al popolo, quella destinata ai sacerdoti per svolgere i riti sacri ed i sacrifici, quella nascosta da tende a cui poteva accedere solo il sommo sacerdote, chiamata Santo dei Santi o Tabernacolo, che conteneva l’Arca dell’alleanza con le leggi dettate da Dio. Nel capitolo venticinquesimo dell’Esodo: “E il Signore parlò a Mosè, e disse: Di ai figliuoli d’Israele che mettano a parte per me le primizie…….e mi fabbricheranno un santuario ed io abiterò in mezzo ad essi”. Questo santuario doveva avere un ampio spazio esterno con un altare chiamato “Altare degli olocausti”; questo altare era collocato allo scoperto perché su di esso si bruciavano le vittime sacrificali (agnelli, capretti e montoni) e, quindi, c’erano fumo, fuoco e fiamme. Dopo la porta di accesso, c’era uno spazio coperto per l’adunanza dei fedeli e in esso era collocato l’”Altare dell’incenso” o “Altare dei profumi”, come si legge nel capitolo ventisettesimo dell’Esodo: “Farai anche un altare di legno di setim (legno di acacia stagionato) che avrà cinque cubiti di lunghezza, altrettanti di larghezza, vale a dire sarà quadrato e alto tre cubiti” (all’incirca queste dimensioni corrispondono a cm. 222 x cm. 222 x cm. 133); lo spazio in cui doveva essere collocato l’Altare dell’incenso corrisponde al presbiterio cristiano. Così poi continua l’Esodo al capitolo venticinquesimo, versetto dieci: “Fate un’arca di legno di setim che abbia due cubiti e mezzo di lunghezza e un cubiti e mezzo di larghezza e parimenti un cubito e mezzo di altezza” (cm. 111 x cm. 67 x cm. 67 di altezza), versetto sedicesimo: “E nell’arca riporrai la legge ch’io ti darò” e versetto ventiduesimo: “Di li t’intimerò i miei comandamenti”.

Dalla sacra Bibbia abbiamo appreso, quindi, che l’arca che conteneva la legge di Dio era posta in un piccolo spazio, coperto sui quattro lati da un velo (tenda), inaccessibile ai fedeli, chiamato il “Santo dei Santi ” o “Tabernacolo ”: in questo spazio poteva entrare solo il sommo sacerdote una volta ogni anno nel giorno dell’Espiazione (Esodo 26,30); nel Tempio cristiano questo spazio è quello riservato al Tabernacolo. Nel Tempio ebraico il Santo dei Santi era il centro della Santa Gerusalemme; nella Chiesa cristiana il fulcro dell’Aula liturgica è il Tabernacolo: questo concetto ci ha guidato nel progetto unitario dell’Aula liturgica e della Chiesa feriale.

La forma dell’Altare e il centro generatore

Fin dall’inizio della progettazione esecutiva del 2013, il committente ha voluto che fosse istituita una “Commissione Liturgica” cui noi progettisti potevamo fare riferimento quando volevamo ottenere delle indicazioni di tipo liturgico, soprattutto per gli arredi sacri. Questa commissione era composta da tre sacerdoti: don Gianni Agresti, don Ettore Lestingi e il committente; ad essa abbiamo fatto riferimento molte volte per ottenere consigli, per verificare l’esattezza delle nostre convinzioni, confrontandoci dialetticamente. Voglio qui ricordare le conclusioni degli incontri che abbiamo avuto a proposito della forma che dovesse avere l’Altare dell’Aula liturgica. Come già ricordato, nella Sacra Bibbia si dice che il Signore Dio dette a Mosè delle indicazioni riguardo le dimensioni e forma che dovesse avere l’altare del Tempio a realizzarsi: doveva essere quadrato e doveva servire per i sacrifici e le sacre funzioni. Quindi, l’Altare biblico ebraico, e poi romano, era formato da un parallelepipedo a base quadrata, generalmente fatto di pietra, ed era soprattutto un altare sacrificale. Nelle Chiese cristiane l’altare mantiene il carattere sacrificale perché il pane eucaristico è considerato il Corpo di Cristo e il vino il sangue di Cristo, perciò l’altare ha mantenuto un’importanza primaria nella celebrazione dei riti eucaristici, tanto da essere collocato sempre in posizione centrale, di poco sollevata, in modo da essere ben visibile nell’edificio religioso.

Però, a questo carattere sacrificale, noi abbiamo ritenuto che bisognava aggiungere anche un’altra importante funzione che è quella di mensa dell’ultima cena, cioè quello della condivisione, perché il sacerdote distribuisce ai fedeli il pane ed il vino, simboli del sacrificio di Cristo.

Se nei primissimi tempi del Cristianesimo l’altare era quadrato perché di derivazione ebraica e romana, a partire al quarto secolo d.C. cominciò a trasformarsi in mensa, cioè in un tavolo di legno di forma rettangolare, facilmente trasportabile, sul quale il pane ed il vino venivano dati a tutti i fedeli che assistevano al rito religioso, riproponendo ciò che aveva fatto Gesù nell’ultima cena.

A partire dal sesto secolo quando si cominciò a raccogliere e custodire le reliquie dei martiri dei primi tempi del Cristianesimo, l’altare cristiano divenne anche “tombale” nel senso che in apposito loculo ricavato al suo interno venivano custodite le sante reliquie dei martiri che, a mezzo di una grata, potevano essere viste dai fedeli e potevano essere arricchite con altre reliquie ritrovate. Noi progettisti preferivamo conservare la tradizione che dal quarto secolo d.C. aveva individuato la forma dell’altare come quella di una mensa, di un tavolo rettangolare intorno al quale si siedono i fedeli per partecipare alla cena del Signore; la Commissione Liturgica, invece, era propensa a far realizzare un altare quadrato, come quadrata era l’Aula liturgica. Dopo diverse riunioni in cui ciascuna parte portava argomenti validi a sostegno della sua tesi, abbiamo individuato la soluzione che ha soddisfatto tutti: su di un blocco di pietra pregiata del nostro territorio (KF di Minervino) a forma di parallelepipedo con base quadrata, come l’altare sacrificale della Sacra Bibbia, abbiamo tracciato una croce greca i cui lati uguali sono larghi 20 centimetri, rendendo così cristiana l’ara ebraica. Dall’impronta della croce abbiamo fatto partire un blocco di marmo “Emperador” che si solleva man mano che da essa si allontana, fino a raggiungere i bordi della base quadrata: in questo modo abbiamo ottenuto il bordo di una mensa, la mensa eucaristica dell’ultima cena. Sia la Commissione Liturgica sia noi progettisti, volendo che i due significati fossero sempre evidenti alla comunità dei fedeli, abbiamo condiviso l’idea che le tovaglie dell’altare non dovessero pendere oltre la metà dello spessore finale del blocco mensa.

Con tutti questi elementi a disposizione, abbiamo progettato il nuovo complesso religioso dando queste forme al nucleo centrale: l’Aula liturgica e la Chiesa sono entrambe dei quadrati che si uniscono sovrapponendo i due spigoli posti sulla stessa diagonale; a loro volta i due spigoli sovrapposti formano un piccolo quadrato e in questo luogo è collocato il Tabernacolo che occupa uno spazio anch’esso quadrato, chiuso da ambo le parti. Proprio questo piccolo spazio protetto che contiene il Tabernacolo è stato assunto da noi come centro generatore del presbiterio, in cui trova posto l’altare quadrato, e dei banchi dell’assemblea dei fedeli sia dell’Aula liturgica, sia della Chiesa feriale. Basta osservare il disegno della pianta del complesso Aula – Chiesa per riconoscere i tre spazi del Tempio in entrambi gli ambienti, con il Tabernacolo come centro generatore del tutto. In questa visione unitaria del complesso religioso si riesce anche a percepire un dettaglio: tutti i banchi sono posti su cerchi che man mano si allontanano dal fulcro, cioè dal Tabernacolo, con una curvatura sempre minore perché aumenta il raggio; ogni banco ha una sua propria curvatura e ogni banco ha la sua propria lunghezza, in questo modo i loro terminali risultano tutti allineati su di una stessa direttrice che parte dal Tabernacolo. E questo è un dettaglio non da poco. Come diremo e dimostreremo in seguito, nella costruzione del complesso religioso abbiamo cercato di curare molto i dettagli perché, come diceva il grande architetto Mies Van Der Rohe: “Dio è nei dettagli”. Al centro della parte posteriore dell’altare è stata ricavata una nicchia nella quale, su un cuscinetto di velluto, sono state collocate le reliquie di: San Riccardo, San Pio da Pietrelcina, Santa Teresa di Calcutta, San Giovanni XXIII Papa e San Giovanni Paolo II Papa.

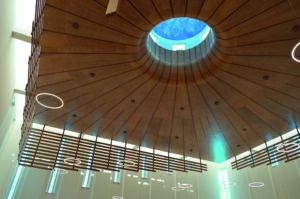

In definitiva, il messaggio che abbiamo voluto dare è quello della Gerusalemme celeste scesa in terra, in cui l’intera comunità parrocchiale ruota intorno al Cristo e tutti i fedeli si trovano nei raggi che partono dal Tabernacolo. Nella simbologia cristiana il quadrato indica la terra mentre il cerchio è il simbolo del cielo: da sempre questa simbologia è stata rispettata e assunta nell’architettura religiosa. Anche nella nostra Aula liturgica abbiamo voluto ricordare e rispettare questa simbologia per cui abbiamo realizzato una cupola che, seppure di piccolo diametro (circa 400 centimetri), quasi una grande lanterna, ha conservato tutto il suo significato simbolico e il suo fascino: dall’impronta quadrata dell’Aula e del controsoffitto, tramite una superficie lignea a doppia curvatura e a forma di tromba, si passa alla struttura di un cilindro che sostiene poi una cupola. Il passaggio dal quadrato al cerchio è graduale, quasi naturale.

La realizzazione di una cupola è sempre una sfida difficile con la quale misurarsi. Per la nostra Chiesa si può forse ricordare l’espressione che ebbe il Bernini quando, invitato dalla regina Anna d’Austria, visitò a Parigi la Chiesa Val-de-Grace con la sua cupola, così si espresse: “E’ stata messa una calotta troppo piccola su una testa troppo grossa”. Il Bernini era noto per le sue considerazioni sarcastiche e pungenti.

La nostra cupola può anche sembrare piccola se confrontata con l’intero corpo della Chiesa, ma volutamente è stata così dimensionata per essere essenzialmente una grande lanterna che si raccorda dolcemente con il controsoffitto quasi a diventare una grande tenda; non volevamo nel 2015 realizzare una struttura di altri tempi, ma soltanto richiamare in un elemento del soffitto il concetto della cupola che per secoli è stata una caratteristica fondamentale dell’architettura delle Chiese cristiane.

Il controsoffitto è di legno stratificato “okumè”, mentre tromba di raccordo e cilindro sono rivestiti dello stesso legno; la cupola è intonacata. La ditta andriese di falegnameria ARTELEGNO di Liso e Sanguedolce ha mostrato grande maestria nel preparare e rivestire la parte a tromba del raccordo tra il cilindro ed il controsoffitto perché è a doppia curvatura. I tre elementi: cilindro, tromba e controsoffitto sono suddivisi in settori con 44 fasce di legno color noce scuro che partono a distanza uguale tra loro nel cilindro per poi distanziarsi, sempre in modo regolare e simmetrico, nella zona della tromba di raccordo con il controsoffitto e, sempre viaggiando lungo raggi con centro nella cupola, giungono ai bordi non più regolarmente distanziate tra loro perché la cupola non è centrale rispetto all’Aula. Per sostenere le fasce orizzontali che avvolgono tutta l’Aula, sono stati utilizzati dei sostegni metallici che scendono dal controsoffitto e per essi volutamente è stata mantenuta la distanza irregolare con cui le fasce arrivano ai bordi; questo per dare una continuità alle fasce stesse che, partendo dal basso, attraversano il controsoffitto e puntano, avendo sempre lo stesso centro, verso il cielo stellato della cupola che così rappresenta un polo magnetico di forte attrazione.

L’abbraccio della “MADRE CELESTE”

Dalla relazione conclusiva del convegno sull’architettura delle Chiese tenutosi a Milano nel 2012, abbiamo desunto il seguente suggerimento: “L’architettura ha sempre saputo e ancora sa e deve riproporre i valori cristiani rappresentandoli in modo immediato, a partire dalla facciata che dovrà essere aperta in un abbraccio di fede e speranza nella protezione e misericordia della Chiesa. Questa nuova sensibilità e questi valori devono riflettersi già nella facciata della Chiesa”. Questo principio affermato con forza nei dibattiti del convegno di Milano del 2012 noi l’avevamo già sposato e tenuto in grande considerazione fin dal 2010 quando la progettazione del nuovo complesso parrocchiale cominciò a prendere l’aspetto definitivo. Il fedele avvicinandosi alla Chiesa non dovrà mai sentirsi solo, ma abbiamo ritenuto che abbia bisogno già di trovare dei segni nella struttura, degli indicatori che parlino di accoglienza, fraternità e protezione. Questi segni invitano ad entrare per essere con gli altri una comunità orante. Pertanto, poiché all’interno dell’Aula liturgica preferivamo dare una luce naturale diffusa e discreta, abbiamo pensato di realizzare strette finestrature verticali, di lunghezza variabile, a partire dall’angolo sopra la porta principale, disposte sulle due facciate che convergono sull’angolo sotto cui si trova l’ingresso principale e su quest’angolo abbiamo realizzato una doppia finestra, una per lato. Tutti i vetri sono colorati in azzurro come un cielo cosparso di stelle. La grande finestra angolare simboleggia la Madonna regina del cielo, le due serie di strette finestrature verticali simboleggiano il mantello della Madonna, come può essere verificato sovrapponendo alla facciata l’immagine della Madonna della Misericordia di Piero della Francesca. Sulla porta dell’ingresso principale abbiamo ritenuto di condensare il grande significato del simbolo realizzato sulle facciate con l’iscrizione dell’antica preghiera mariana “Sub tuum praesidium confugimus”: la comunità parrocchiale deve già dall’esterno dell’Aula liturgica sentirsi avvolta e protetta dalla Madonna cui la Chiesa è dedicata, sotto il cui manto si rifugia.

La finestra d’angolo con le sue due vetrate del colore del cielo stellato, vista dall’interno dell’Aula liturgica, soprattutto di giorno, è di forte impatto suggestivo; da essa, simbolo della Vergine celeste, partono su entrambi i lati doghe di legno stratificato “okumè” sempre più corte man mano che ci si allontana dall’ingresso, fino a raggiungere gli spigoli opposti dell’Aula. Un fedele che trovasi in prossimità del presbiterio e guarda verso l’ingresso principale ha subito la sensazione di ritrovare ciò che ha visto all’esterno: un cielo stellato a simboleggiare la Vergine celeste ed un manto che si apre per avvolgere tutta la comunità.

A ribadire ulteriormente questo linguaggio simbolico, anche sul presbiterio abbiamo realizzato una grande vetrata, alta otto metri, tutta dipinta color cielo stellato, dalla cui sommità partono, una per ogni lato, due serie di doghe di legno stratificato “okumè”, di color noce, via via sempre più corte, il tutto a riproporre nuovamente un cielo stellato. Mancava, però, il significato principe per la nuova casa di Maria: il simbolo della Madonna della Grazia. Generalmente la “Madonna della Grazia” è rappresentata da una figura femminile, vestita in modo diverso a seconda dell’epoca in cui l’immagine è stata dipinta, con l’espressione del viso a volte serena, a volte ieratica, a volte amorevole, e con in braccio un bambinello che rappresenta la Grazia: la Madonna con il suo concepimento ha donato la “Grazia”, cioè Gesù Cristo, alla umanità intera.

Anche il bambinello è stato rappresentato in vario modo: nudo, vestito con una tonaca bianca, con il volto rivolto verso la Madonna o verso la persona che guarda il quadro, a volte mentre beve il latte dal seno della Madre. Per sintetizzare e trasferire questi significati nel linguaggio architettonico, abbiamo reso il tutto con un simbolismo di facile lettura: dietro la grande vetrata azzurra tempestata di stelle è stato posizionato il piccolo quadrato che contiene il Tabernacolo; due porte alla base della vetrata una volta aperte, mettono in evidenza la presenza del Tabernacolo dove è custodito il Cristo, cioè la Grazia. Questo simbolismo è ripetuto anche sul presbiterio della Chiesa feriale; così il Tabernacolo dorato diventa il centro di tutta la Chiesa e non è ancorato alla terra ma è sospeso, come nel grembo della Vergine celeste. Questa simbologia è subito percepita dal fedele che ritrova in essa tutti i significati liturgici più importanti del cristianesimo: la Madre celeste, la Madonna della Grazia, la Madonna della Misericordia, o, per dirla con Papa Francesco: la Mamma che protegge i suoi figli donando loro la Grazia.

L’aver riproposto all’interno dell’Aula liturgica l’armonia data dagli elementi introdotti in facciata, pensiamo abbia dato vigore al linguaggio simbolico da noi assunto. Il concetto affermato nel convegno di Milano 2012: “L’edificio Chiesa deve parlare da solo” a cominciare dal suo volto esterno che dovrà comunicare un messaggio, messaggio facilmente percepibile e che dovrà invogliare ad entrare, a varcare la porta, per essere coinvolti in un più ampio e coinvolgente discorso teologico, pensiamo di averlo proposto nel modo più semplice e lineare. Invogliati ad entrare dal messaggio esterno, il fedele coglie all’interno dell’Aula liturgica così progettata la continuità del simbolismo rappresentato in facciata, resta coinvolto dall’architettura, dai particolari, dalla prospettiva che nel nostro caso varia con l’avanzare verso il presbiterio.

Il polo magnetico di attrazione

Dentro l’Aula liturgica la comunità qui presente può sentirsi al sicuro e può innalzare al cielo preghiere e canti, con la certezza che gli stessi raggiungeranno nel celeste firmamento la Vergine Madre tramite la sua forza di attrazione. Quest’ultimo concetto ci ha guidato nella progettazione del controsoffitto ligneo, delle lampade e, soprattutto della cupola. Proprio la cupola, o meglio grande lanterna, è l’ultimo elemento significativo che abbiamo voluto riproporre dall’architettura religiosa del passato, arricchendola di significati mariani. Fino dai primi studi del progetto, volevamo che la cupola fosse il simbolo per eccellenza della Vergine celeste. Le fasce stanno a rappresentare le preghiere, le invocazioni della comunità dei fedeli che, partendo dal basso, corrono verso la Madre celeste che è in alto, per chiedere protezione. La nostra piccola cupola è stata pensata e voluta come elemento di un insieme simbolico molto più grande costituito da: preghiere e invocazioni che partono dall’assemblea e, innalzandosi come aureole di luce, tramite i sostegni delle fasce orizzontali (simbolo del manto della Madonna), raggiungono il soffitto su cui viaggiano convergendo in modo rapido, come linee di forza, verso un cielo splendente d’azzurro vestito di stelle, a rappresentare la Vergine Maria e la sua forza attrattrice. Sono proprio queste linee di forza che si incurvano e salgono verso il cielo a rappresentare il raccordo tra il quadrato dell’Aula liturgica che rappresenta la terra ed il cerchio finale posto in alto che rappresenta il cielo: due forme geometriche incompatibili tra loro quando le si vogliono sovrapporre. Il controsoffitto dell’Aula liturgica, con la sua parte strombata, è stato progettato per rendere compatibili le due forme geometriche, tanto che, partendo dal quadrato che è la proiezione del contorno dello spazio assembleare, con fluidità e morbidezza le linee di forza riescono a trasformare il quadrato in un cerchio che, a mezzo di un cilindro luminoso, conduce alla volta celeste. In questo modo il quadrato e il cerchio si compenetrano e, senza soluzione di continuità, si trasformano uno nell’altro. Anche le luci a forma di aureola, quasi sospese sul capo dei fedeli, stanno a significare sia le preghiere che vanno verso l’alto, sia le grazie che scendono dal cielo stellato sulla comunità: sono sottili cerchi di luce, quasi sospesi nell’aria, tenuti da fili invisibili.